Tempo fa io e la mia amica Filo ci siamo azzardate a scrivere un raccontino a due tastiere. Buona lettura!

Le tre. La luna scorticava la pelle oleosa del mare di luce sulfurea, appena sufficiente a scorgere le sagome degli alberi e il profilo degli scogli davanti alla villa. Qualche nuvola brucava il chiarore lattiginoso. Non si udiva altro rumore dello sciacquio lento delle onde sulla riva sassosa.

Marta uscì dall’ombra al riparo del muro. Guardò la luna e le venne in mente un verso “C’è tanta solitudine in quell’oro”, ma non ricordava l’autore.

Si concentrò con freddezza su ciò che stava per compiere. Tirò il cappuccio di lattice sulla testa, chiuse la cerniera della muta subacquea, infilò la torcia e il coltello nella cintura e si immerse con un lieve fruscio nell’acqua nera.

La grande luna segna la strada obbligata. Lo stesso cammino percorso ogni giorno, ora splende solo in parte, come la bianca signora, elegante , distaccata, assorta che gridava, che cercava appigli in qualcosa che le era negato. Quella mattina aveva detto con voce astiosa: “Devi andartene Maddalena. Lui non ti vuole più vedere, ed è meglio per tutti. Sei giovane, ti rifarai una vita, una vita tua per davvero. E’ tempo che tu vada, che strappi le radici. Una pianta non può avere radici su quelle di un’altra. Una delle due è destinata a soccombere. Buona fortuna!”

Fortuna! Penso alla mia fortuna, sola, su questa nave, dove l’odore della salsedine e l’umidità serale mi coprono come uno scialle, mentre parto senza sapere nulla della mia destinazione. La luna splende su un cammino che altri hanno tracciato per me, non ho mai potuto scegliere un granchè, finora. Non ho scelto l’amore. Pietro ha scelto me. Sono stata attratta dalla sua gentilezza, l’ho seguito e mi sono lasciata guidare, ma la vita che porto in grembo lo ha allontanato da me, per sempre.

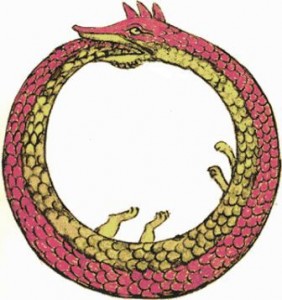

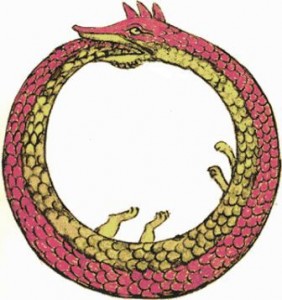

Nel pomeriggio aveva effettuato un accurato sopralluogo intorno al muro di cinta che circondava il parco e la villa. L’ingresso principale era costituito da un ampio portale secentesco ligneo incardinato a due pilastri e sormontato da un timpano ovale sul quale era scolpito un uroboro che conservava ancora la traccia sbiadita delle scaglie rosse e nere con le quali era stato in origine rivestito il serpente.

Nel pomeriggio aveva effettuato un accurato sopralluogo intorno al muro di cinta che circondava il parco e la villa. L’ingresso principale era costituito da un ampio portale secentesco ligneo incardinato a due pilastri e sormontato da un timpano ovale sul quale era scolpito un uroboro che conservava ancora la traccia sbiadita delle scaglie rosse e nere con le quali era stato in origine rivestito il serpente.

Quando lo vide, Marta fu certa di aver trovato quello che cercava..

Nel darle le indicazioni per rintracciare la villa, la nonna le aveva descritto minuziosamente quel portale e il simbolo scolpito sul timpano. Il legno del portone pareva ben conservato e non mostrava fessure dalle quali poter dare un’occhiata all’interno. Da fuori era possibile vedere soltanto l’intricato fogliame di eucaliptus, alberi del pepe, palme, ulivi in parte ricoperti di edera che facevano del parco una foresta lussureggiante e in stato di abbandono. Della villa, disabitata da molti anni, si scorgeva appena la torretta color cinabro che sovrastava il corpo principale dell’edificio.

Il muro, alto tre metri, proseguiva sul lato ovest lungo il sentiero che conduceva alla spiaggia per poi svoltare a sud a ridosso della scogliera in una piccola insenatura dal fondale basso e sabbioso. La nonna le aveva assicurato che l’unica via di accesso alla villa era il cancello che dava sulla scogliera. Un tempo, quando davanti alla casa si stendeva una lunga distesa di sabbia oltre la scogliera, da quel cancello si accedeva direttamente alla spiaggia. La signora vi faceva lunghe passeggiate al mattino presto quando il mare era calmo, d’estate, tutta vestita di bianco con un cappello a larghe tese che la riparava dal sole. Era sempre nervosa, tormentata dall’emicrania, e quelle camminate solitarie, a suo dire, la ristoravano.

Il cancello c’era ancora. Marta l’aveva visto nel pomeriggio nuotando nell’acqua della baia, divorato dal salino e ostruito fino a metà da cumuli di alghe secche. Negli ultimi tempi la fisionomia della baia era cambiata. Le mareggiate invernali spingevano le onde fino a penetrare oltre le sbarre di ferro del cancello, nel giardino, depositando alghe, sassi e sabbia sul terreno ormai incustodito. Non doveva essere facile per una persona fragile di nervi, nei giorni di tempesta e di mistral, sopportare il fragore delle onde che si schiantavano a due passi dal muro della villa.

Questo viaggio è interminabile. Sulla nave c’è odore di disperazione e miseria. C’è odore di paura. Ho vomitato tutta la mia solitudine, il silenzio, la delusione, la rabbia, l’ingenuità. Ho abbassato lo sguardo per evitare ogni forma di contatto con uomini così diversi da quelli del mio paese, così diversi da Pietro. Lui sbirciava dietro la finestra mentre raccoglievo fiori in giardino per la tavola, mi scrutava con sguardo attento e curioso, mi sorrideva con dolcezza nei rari momenti di intimità. “Ti dipingo coi colori freschi della tua giovinezza” diceva. Non mi ha nemmeno salutata.

La notte era pastosa, immobile, impregnata dell’odore umido di salmastro e resina di pino.

Marta scivolava con lente bracciate smuovendo appena l’acqua. Il mare richiudeva all’istante gli strappi che lei lasciava dietro di sé. La luce opaca della luna era sufficiente a rischiarare il punto dove nel pomeriggio aveva stabilito di approdare. Mise un piede su uno spuntone di roccia , si issò in piedi e raggiunse senza difficoltà la soglia del cancello. Appostata dietro il muro, attese che i battiti del cuore rallentassero il galoppo che le scalciava nel petto. Fin qui era andato tutto secondo i piani, ora doveva affrontare la parte più difficile.

Ripassò mentalmente la pianta della casa che aveva disegnato sulla base delle indicazioni fornite dalla nonna. Lo studio era al secondo piano sul lato est ed era l’unica stanza che da quel lato avesse un balcone .La nonna ricordava che il giardiniere, su ordine della Signora, aveva fatto arrampicare con cura su quel balcone un glicine che negli anni era diventato un magnifico pergolato di tralci contorti, aggrovigliati tra loro come spire di serpente che già in aprile diventava una cascata di grappoli viola procurando un’ombra screziata, profumata dove Pietro si sedeva spesso a leggere o disegnare.

Marta si augurava che il glicine fosse rimasto al suo posto.Si sporse dal muro e puntò lo sguardo oltre le sbarre del cancello. Buio. Silenzio.

Gli ombrelli neri dei pini marittimi gettavano ombre scure nascondendo parte della facciata sud della casa. Si intravedevano alcune persiane chiuse e quel rosso cinabro così intenso delle pareti che nel chiarore lunare appariva quasi nero.

Estrasse da una cerniera laterale della muta i guanti e li indossò. Si aggrappò alle lance acuminate, appoggiò i piedi sulla sbarra orizzontale e con un balzo scavalcò il cancello atterrando dall’altra parte sul tappeto di alghe secche .Attese qualche istante.Pensò che doveva sbrigarsi. Improvvisamente si sentiva inquieta. Percepiva una vaga insidia, una trappola. Voleva essere al più presto lontano da lì. La casa ora le pareva sinistra e minacciosa. Si diresse velocemente verso il lato est. I suoi passi erano attutiti dal folto strato di aghi di pino che ricopriva il sentiero.

Il glicine era là. Un intrico di foglie e rami che stritolavano la ringhiera del balcone.Saggiò la resistenza del tronco rugoso e si sollevò fino alla terrazza. La luna proiettava una lunga ombra sul pavimento corroso. Due finestre. Senza esitare si avvicinò a quella di sinistra. Il legno marcio delle persiane cedeva facilmente. Usò il coltello per svellere alcune stecche e infilare la mano per tirare su il gancio. La persiana si aprì senza rumore.

Cominciava a sudare nella muta di gomma. Sfilò il cappuccio e rimase in ascolto.

Più di ogni altro, aveva temuto il momento di rompere i vetri della finestra. L’effrazione della finestra poteva scatenare la sirena di qualche allarme, sebbene dubitasse che la villa fosse dotata di un simile impianto.In ogni caso aveva previsto questa evenienza e sapeva che avrebbe avuto tutto il tempo di portare a termine l’operazione prima che giungesse qualcuno.

La maternità, l’abbandono di Pietro, la vita famigliare con Giacomo in un paese così diverso e lontano dal mio, mi hanno fatta crescere all’improvviso, ma mi reputo fortunata. Giacomo era un gran lavoratore, silenzioso, poco incline alla risata ma buono e, a modo suo, sapeva essere affettuoso e premuroso. Pietro però non l’ho mai dimenticato. Una volta ho provato a scrivergli. L’attesa di una risposta, una qualunque risposta che non è mai arrivata, mi ha logorato per qualche tempo. Il silenzio uccide lentamente più di un diniego. Ho riversato le mie energie in mia figlia, in lei ho mantenuto le mie radici e amato ciò che ero stata a mio tempo. Ed ora, dopo tanti anni, la lettera di questo sconosciuto che mi riporta alla casa da dove sono partita. Per Marta, devo farlo per Marta, lei deve conoscere il mio segreto.

Con il manico della torcia vibrò un colpo deciso. I vetri andarono in frantumi schiantandosi con fracasso sul pavimento all’interno della stanza.

Marta si ritrasse in fretta e si appoggiò al muro. Sentiva il sordo pulsare del cuore nelle orecchie. Nessun allarme era scattato. Le parve di udire l’abbaiare di un cane poco lontano. Guardò l’orologio: le tre e trenta. Presto. Doveva fare presto. Il suo aereo partiva alle sette. Aprì la maniglia che chiudeva la finestra ed entrò nella stanza. Accese la torcia e la puntò alle pareti. L’informatore aveva detto che il quadro si trovava ancora appeso al muro davanti allo scrittoio. Pietro non aveva mai permesso a nessuno di toccarlo o rimuoverlo dal suo posto. Marta non esitò a riconoscerlo. La luce vivida della torcia illuminava una tela incorniciata in mezzo alla parete che ritraeva una giovane donna seduta a cucire accanto alla finestra col viso rivolto di tre quarti verso colui che la dipingeva. I capelli biondi ramati sprigionavano scintille di fuoco raccolti sul capo in una morbida acconciatura. Alcune ciocche sfuggivano dallo chignon e ricadevano con grazia sul collo contornato da una collana di granati da cui pendeva un ciondolo che raffigurava lo stesso uroboro del portale della villa.

La donna del quadro era sua nonna.

Un detto popolare dice “Ogni cosa a suo tempo”. Forse. So solo che il tempo ritrovato all’ improvviso squarcia la memoria dei ricordi . Una sensazione, una frase, una melodia… nel mio caso una lettera, non quella da parte sua, tanto attesa e mai arrivata che mi aiutasse a farmene una ragione, bensì di uno sconosciuto. A volte le vite procedono in parallelo e non sempre per scelta. La giovinezza aiuta a rinnovarsi, a lasciarsi coinvolgere con l’ incoscienza dell’ età, a disperdere le ombre e inseguire le stagioni. Ora quei fili che parevano spezzati si rinsaldano, quasi per risarcirmi e confermarmi ciò che volevo credere e salvare . In fondo le cose belle del cuore tornano sempre. Il risentimento le ha solo coperte. Forse è la prima volta che scelgo davvero, che riesco a riconoscere uno spazio a quel silenzio che mi ha consentito di diventare ciò che sono.

Qualcuno la chiamava da lontananze remote. Udiva il suo nome pronunciato dalla voce sconosciuta di un uomo che parlava italiano. Lentamente la sua coscienza emergeva galleggiando su acquitrini paludosi tra dense spirali di nebbia e improvvisi squarci di luce che le impedivano di vedere. Non riusciva ad aprire gli occhi. Ansimava mentre correva sul viale verso il cancello stringendo la sacca impermeabile che conteneva la tela del quadro. Il suo corpo allenato scattava con falcate poderose verso la meta, la mente lucida teneva a bada la paura che la attanagliava. Aveva raggiunto il cancello, le mani aggrappate alle sbarre,coi muscoli tesi delle braccia si era sollevata da terra puntando i piedi sulla stanga orizzontale.

Aveva fatto in tempo a vedere un drago bianco che divorava la luna.Un colpo improvviso le era esploso in testa ed era caduta all’indietro sul tappeto di alghe secche.

Spalancò gli occhi e si sedette di scatto sul letto. Una fitta lancinante alla base del cranio le strappò un gemito di dolore. Si portò una mano alla testa e si accorse di indossare ancora la muta. La stanza dove si trovava era debolmente illuminata da una luce rosata che proveniva da un abatjour accanto al letto.

Prima di riuscire a formulare un pensiero, una sagoma nera uscì dall’ombra

-Marta…non temere. Sono tuo amico. Non voglio farti del male-

L’uomo era alto, magro, sui quaranta, abbronzato, i capelli dorati come quelli di Marta. Parlava italiano a bassa voce con accento francese.

-Bastardo- sibilò lei tastando la cintura per afferrare il coltello – sei tu che mi hai colpito. Chi sei? Che intenzioni hai?-

-Il tuo coltello ce l’ho io. Te lo restituisco dopo. Non temere ti dico, sei libera, non voglio trattenerti né denunciarti, il quadro è tuo .Devi riportarlo a Maddalena. Sono passati sessant’anni, ma deve sapere che Pietro non l’ha mai dimenticata. Io volevo solo vederti, conoscerti …Mi chiamo Enrico …sono tuo cugino di secondo grado.

-Bel modo di fare conoscenza- disse Marta – per poco non mi ammazzavi!

-Scusami. Sei stata troppo veloce. Non avevo scelta.

Marta si guardò intorno. La tensione di quella notte cominciava a sciogliersi. Un po’ di calore circolava nei suoi muscoli rigidi, sempre all’erta. Aprì la cerniera della muta per liberare le braccia.

– Tieni. Indossa questi.- L’uomo le passò una maglietta e dei pantaloni corti

-Sei tu l’informatore!

-Sì. Sono io. Avevo lasciato un numero di telefono nella lettera che ho spedito a Maddalena. Avresti dovuto contattarmi. Hai corso un brutto rischio a entrare nella villa come una ladra.

-Non ne sapevo niente. E poi io faccio a modo mio. Sono venuta a prendere il quadro, non mi interessa altro.

-Lo immagino!

Marta arrotolò la muta e la mise in una borsa. Si avvicinò alla finestra. La luna era scomparsa dietro il promontorio lasciando una caligine bianca che schiariva il cielo.

Era quasi l’alba.

Guardò l’orologio. Se si sbrigava sarebbe riuscita a prendere l’aereo.

-Perché hai fatto tutto questo?-

Sussurrò la donna voltandosi a guardare Enrico.

Il parco e la villa sono stati venduti a una società che ne farà alloggi turistici. Pietro ha lasciato solo debiti. Tutto quello che vedi andrà perduto, distrutto. Lui voleva che Maddalena sapesse che non l’aveva dimenticata e che avesse il ritratto che le apparteneva. C’è anche questa.-

Le porse un sacchettino di pelle . Marta lo prese e fece scivolare in mano una collana di granati con un ciondolo che raffigurava l’uroboro.

-Il cerchio si chiude.- Disse con un sospiro.- Peccato che sia così tardi!-

Enrico si mise le mani in tasca e le andò vicino.

-Sono anni che vi cerco. Maddalena era sparita senza lasciare tracce.

– Fu costretta ad andarsene, ma il suo cuore non si è mai allontanato da questa casa.-

– Assomigli molto al ritratto del quadro. – mormorò Enrico scostandole una ciocca di capelli dal viso.

Marta vide il sole levarsi sul mare dal finestrino dell’aereo. Borges. Prima di sprofondare nel sonno le era tornato in mente il nome del poeta.

Non è mai troppo tardi per capire che nulla è vissuto invano.

Follow

Follow