In uno zaino immaginario tra le cose che avreste voluto portare con voi avete disegnato magliette, pantaloni, scarpe, cellulari, palloni da calcio, computer, libri, raramente villaggi, costantemente scritte sulla pace, a volte una preghiera. Tutti avete scritto il vostro nome, cognome e provenienza a grandi lettere o con una bandiera. Un’identità che sentite con fierezza e nostalgia di affetti lontani. Ricordate i nomi dei genitori, di padri scomparsi, dei fratelli più piccoli rimasti là e che sperate di potere aiutare da qui, dei nonni e anche dei bisnonni di entrambi i rami della famiglia. Avete radici giovani, ma forti e profonde.

Siete proiettati in avanti, ambìte, avete spiccato il salto per osare e conquistare il domani. “Voglio riprendere gli studi”. Hai lasciato la Nigeria e l’università al secondo anno di economia, in quegli occhi così neri c’è una vivacità incredibile, sei brillante, hai talento per la recitazione. Ricordo quando arrivasti imbronciato e mi dicesti “I’m not happy, I’m sad, I’m angry”.

” Parliamone”. Ne abbiamo parlato, prima con esitazione poi con sicurezza hai raccontato l’immobilità del presente e un più soddisfacente futuro immaginato che non so se mai qualcuno riuscirà a garantirti, eppure i tuoi 19 anni ne avrebbero diritto in qualsiasi parte del mondo. Oggi non eri a lezione. Mi hanno detto che sei andato via, con la noia che ti rodeva dentro perché, presumo, la tua intelligenza e giovinezza scalpitano. “Perché sei andato via dal tuo paese?” “Perché la mia famiglia ha avuto problemi, tanti problemi” e lo sguardo si è rattristato come quando pronunciasti il nome di tua madre: Peace. Ti auguro di realizzare quel sogno americano che hai negli occhi, non sta a me giudicarlo, riprenditi un po’ di benessere con ciò che le tante multinazionali hanno tolto alla tua terra, questo sì. Di te resta il tuo bel ritratto con la maglietta verde e bianca come la bandiera del tuo paese, che ha i colori delle foreste, dell’agricoltura e della pace. Restano le frasi di un romanzo e un’invocazione a Dio con i nomi delle tante squadre italiane di calcio, il fumetto in cui pensi di diventare un footballer, ma in realtà ti saresti accontentato di un lavoro qualsiasi.

Tu invece sei più semplice e scanzonato, simile a un rapper americano nei modi ma sogni di diventare un musicista, e ti piace ridere e ballare come nel giorno del tuo compleanno che per te è stato il giorno più bello della tua vita di cui hai subito parlato ai tuoi per telefono. Invece tu ti dichiari nigeriano ma hai il Biafra nel cuore, un’appartenenza che rivendichi con fierezza. Il tuo nome è “giorno del Sole”, quando parli del tuo paese sembri un guerriero che con gli occhi stretti fissa l’orizzonte accompagnando il sole nel tramonto con la consapevolezza che domani riapparirà.Ben concentrato con le cuffie nelle orecchie, come me quando scrivo, hai disegnato il simbolo della pace e scritto in inglese “C’è bisogno di orgoglio e di un po’ di rabbia per la libertà del mio paese”. Sei arrivato in Italia perché là non c’è futuro, vuoi che gli occidentali capiscano che l’Africa sta morendo nell’ indifferenza del mondo intero.

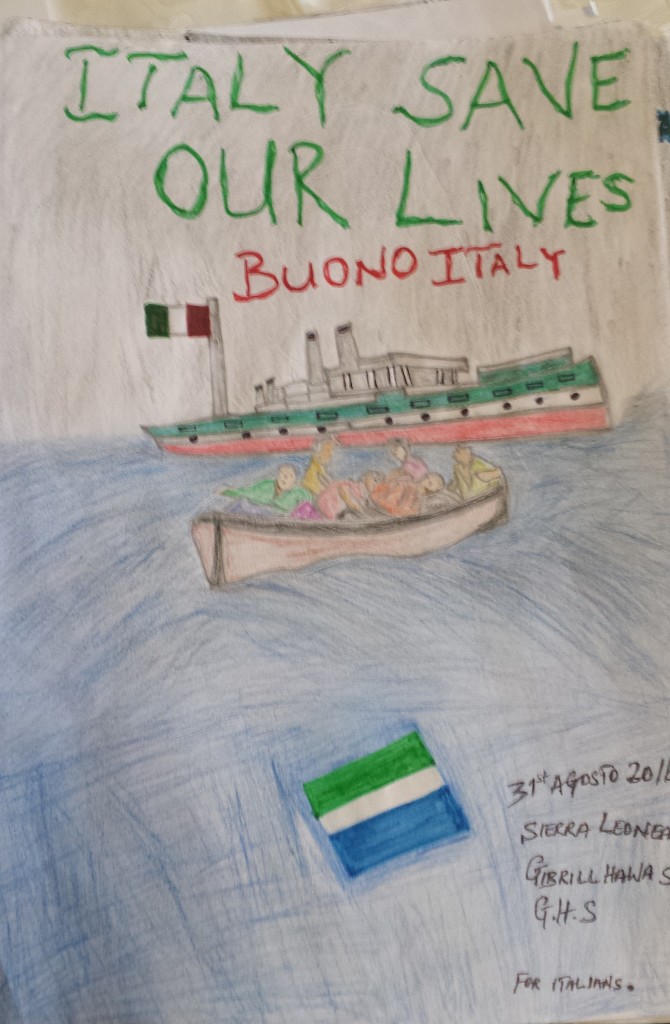

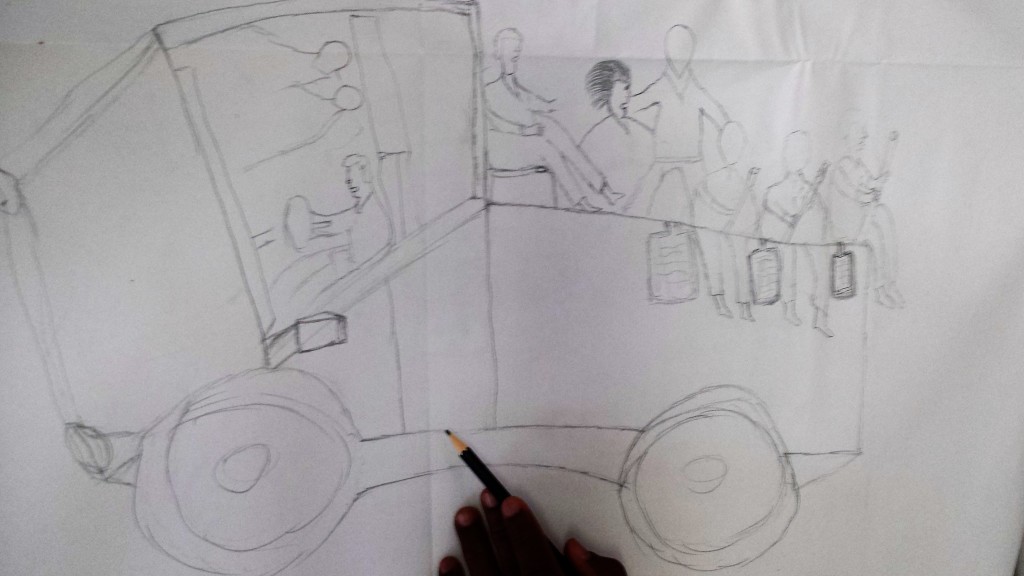

Oggi non eravate a lezione. Mi hanno detto che ve ne siete andati, forse in Germania. Buona fortuna, ragazzi! Forse oggi avrei saputo di più della vostra vita, ma la rivedo in quella dei vostri amici e di quelli che sono arrivati e hanno disegnato imbarcazioni piene d’acqua, navi della guardia costiera che soccorrono naufraghi, campi lager libici, gestiti dai trafficanti, dove mangia e beve solo chi può pagare pane e acqua e non si fanno sconti nemmeno a donne e bambini, e si sopravvive senza servizi igienici e docce e chi muore viene abbracciato dal mare. Vi immagino sui pick up Toyota, anche voi ammassati con una ventina, più spesso trentina di altre persone, in viaggio da una o due settimane nel deserto, con fermate solo notturne per dormire al freddo, senza cibo, i più fortunati mangiano qualche biscotto quattro – cinque volte durante tutto il viaggio e bevono da taniche, da sacche appese ai bordi del veicolo, da una bottiglietta, Destiny non ha avuto nemmeno quella, e i più deboli sono gettati nella sabbia del deserto, unica destinataria delle loro speranze.

In quei furgoni ci sono anche donne e bambini, si consumano violenze a discapito delle ragazze costrette a pagare con ulteriore sofferenza il diritto a vivere.

Buona fortuna, ragazzo ! Avrei voluto salutarti e lo faccio adesso. Non avere paura di non essere “adeguato”, non importa la mala sorte passata “ perché comandano i desideri, perché non siamo (solo) nel mondo materiale dove le cause sono tutto, qui nel mondo umano le finalità decidono i comportamenti, cioè è quello che vedi davanti che spiega i tuoi movimenti e allora buttati nel vuoto, guarda che nessuno ha imparato a volare prima di buttarsi. Allora confonditi, commuoviti un po’, prendi tutte le tue energie e vai, è proprio nel momento che ti sei lanciato che sperimenti la comprensione, proprio quando ti dimentichi di te stesso, incredibile ! “ (cit. prof. Camillo Bortolato). In fondo la vita è come l’apprendimento, è essa stessa continuo apprendimento che richiede capacità di mettersi in gioco, è un’ opportunità da cogliere al volo,da tenere stretta e difendere, da conquistare a volte con gradualità, a volte con lo slancio di una sfida . È naturale per i bambini di 12 – 14 anni, in viaggio da soli, i più abili nella fuga grazie all’ esaltante incoscienza e irrequietezza di chi è ancora libero dai condizionamenti e, nonostante tutto, riesce a ridere. Afferrate la vostra vita con quel sorriso contagioso, che nasconde con pudore ciò che vi ha reso uomini troppo presto, stringetela forte con quel coraggio e voglia di guardare avanti e farcela che in fondo in fondo vi invidiamo e spaventa tanto chi non sa più sognare come voi.

Follow

Follow