“ L’esperienza scolastica di quegli anni ( Cinquanta) oltre all’istruzione non ha trasmesso sentimenti, né li ha educati. Ha inculcato una disciplina senza fierezza, un dovere senza bandiera, lasciando impronta sui nervi di una generazione di studenti, non sui loro slanci. Imparammo a governare le paure, a ragionare sulle ire. Altro che “ Cuore”: quella scuola ha arpeggiato e strimpellato sui nervi dei suoi alunni. Sarebbero esplosi un giorno.”

Così Erri De Luca conclude in Napòlide la descrizione di un terribile maestro di scuola elementare e a queste parole ho pensato quando sento parlare o leggo di matofobia, paura o avversione per la matematica. In effetti questa paura non è la causa di mancato apprendimento ma la conseguenza di un approccio metodologico che non ha funzionato o di una relazione conflittuale col docente che segnano il percorso scolastico di chi ha paura della matematica ( ma ciò potrebbe riferirsi anche ad altre discipline, anche se è più diffusa la matofobia). Vi concorrono anche le convinzioni sociali che questa disciplina sia per pochi eletti, come se le abilità matematiche fossero congenite.

Mi chiedo quanti di quegli alunni degli anni Cinquanta- Sessanta siano diventati insegnanti, portandosi dentro la scuola che hanno vissuto. Sì perché un insegnante trasmette conoscenze ma anche indirettamente parte di sé nel modo di relazionarsi e di comunicare, che cambia con gli anni, con l’esperienza e con la formazione, sempre che non si oppongano resistenze al proprio cambiamento. L’insegnante non è tenuto a fare psicologia, ma è necessario che conosca la psicologia evolutiva per programmare in modo efficace e mirato gli apprendimenti e comprendere che spesso le sue aspettative e il suo modo di porsi influiscono sul rendimento dell’alunno. “L’apprendimento è possibile solo tenendo conto che non è un fatto esclusivamente intellettuale, né esclusivamente legato allo sviluppo delle strutture neurologiche, ma dipende, invece, direttamente dallo sviluppo delle emozioni, dei vissuti e delle fantasie che determinano la qualità del mondo interno dell’individuo e il tipo di incontro con gli oggetti del mondo” (Melanie Klein). Ogni atto di pensiero e conoscenza mantiene, in ogni fase della vita dell’individuo, una dimensione relazionale.

L’insegnamento solleva continui problemi di relazione con caratteri diversi. Non ci sono indicazioni in merito al rapporto docente-alunno, se non la sincerità di un comportamento da parte dell’insegnante, più liberale o più severo a seconda della sua personalità, e il farsi carico dell’alunno trasmettendogli un po’ di passione per la materia. Gli allievi sentono questa sincerità e non accettano il rigore imposto se non sono messi in condizione di rispondere alle aspettative del docente. Non si può pretendere se non si rende accessibile la materia con un metodo efficace e un linguaggio comprensibile, se non ci s’adopra per colmare lacune, se non si sostiene l’alunno nelle difficoltà e si costruisce autorevolezza sulla base di reciproca stima e fiducia, se non si incanala l’intelligenza e si potenziano le risorse dell’alunno, perché dietro la cosiddetta svogliatezza e rinuncia possono esserci cause diverse. Partiamo dal postulato che tutti i ragazzi sono intelligenti, anche se in modo diverso. Spesso alla prontezza richiesta agli allievi di venti, trenta, quaranta anni più giovani del docente, non corrisponde la prontezza di chi dovrebbe essere in grado di mettersi a loro livello e di riuscire a capire perché non apprendono . E di solito chi pretende di più è anche il meno incline a mettersi in discussione. Non è facile per un adulto uscire da sé, ma è ancora più difficile per i più giovani crescere.

Dall’accordo o dal disaccordo che si stabilisce tra l’insegnante e l’alunno ne deriva che il bambino o ragazzo trasferisca questa relazione alla materia insegnata perché in fondo attrazione o rigetto si basano su dinamiche di comunicazione e di interazione. Esistono varie forme di intelligenza, più o meno mobilitate dalla personalità, che le tende o le rilassa, e bisogna partire da quelle che l’alunno attiva di più per agganciarsi metodologicamente a forme di sapere più ampie. La matematica lo consente perché è ovunque: nella vita pratica, nella natura, nella musica, nelle nuove tecnologie, nell’arte. Quando un alunno ha paura, è demotivato o rinuncia ad apprendere, è un brutto segno. Forse perché si è presentato un sapere come raro ed inaccessibile, ci si propone come antichi maestri autoritari e non autorevoli , perchè si è attirati dalla scienza più che dall’insegnamento, non c’è integrazione nella classe o subentrano condizionamenti familiari e socio culturali. “Comunque siano le ragioni che hanno determinato la scelta professionale dell’insegnante, l’atteggiamento nei confronti dell’allievo è sempre direttamente influenzato dalla personalità individuale. Ognuno ha la certezza che il suo atteggiamento sia perfettamente legittimo, se non il migliore: né potrebbe pensare altrimenti.” ( “Gli insuccessi scolastici” –André Le Gall) Spesso si dice “ altrimenti non sopravvivo”…

In ogni segmento dell’istruzione l’insegnante si trova di fronte a soggetti, in un particolare periodo dell’età evolutiva, dei quali è opportuno conoscere interessi, potenzialità, gradi e modalità di apprendimento per guidarlo verso abilità e comportamenti individuali e sociali, che sono alla base della graduale crescita, fisica ed intellettuale, come persone e cittadini.

“Poiché i bambini hanno poco potere personale, spesso hanno poca fiducia nelle proprie capacità e sono insicuri. I loro timori possono causare regressione ad una fase precedente in cui si sentivano più protetti e sicuri. Tacere le paure può essere scambiato come segno di maturità, ma nasconderle non è metterci fine, cosicchè il bambino che non ha il coraggio di svelarle può sviluppare un sentimento profondamente radicato di inadeguatezza e di inettitudine, ansia. “ (da “Le paure dei bambini” di B. Wolman). Gli adulti, i genitori ma soprattutto gli insegnanti-educatori, dovrebbero quindi riuscire a captare e ad accogliere le sue sensazioni ed esperienze per individuare strategie idonee a rafforzare la sua autostima, cui ricorrere nei momenti critici, valorizzando altre sue capacità, dovrebbero spiegargli che si impara sbagliando e che un insuccesso può essere superato in quanto è il punto di partenza per rimediare e cercare di riuscire, che i voti non sono né punizioni né giudizi di valore sulla sua persona ( semmai sulla professionalità del docente), ma una verifica per capire se c’è stato apprendimento, progresso o da dove bisogna ripartire. Occorre indirizzare l’allievo perché sia capace di rispondere in modo razionale alle prove che servono a dare conferma di quanto appreso o sul metodo di studio, così da non sopravvalutare, né sottovalutare i potenziali rischi, in modo che non affronti il compito impreparato. Lo studente impara che non si può sempre riuscire e che a volte insuccessi meritati, e non affidati alla luna storta del docente, possono essere un’occasione per migliorare. Quando le battute d’arresto scoraggiano gli sforzi futuri e danneggiano la fiducia in se stesso, l’alunno non apprende e l’insegnante ha fallito su tutti i fronti.

Torniamo alla matematica. A differenza dei programmi del 1955 che parlavano di istruzione aritmetica, coi Nuovi Programmi Didattici per la scuola primaria del 1985 si introdusse uno spirito profondamente diverso nell’insegnamento della matematica. Essa venne intesa non più come disciplina dei numeri e dei calcoli, ma come modalità di uso del pensiero, in rapporto alle funzioni cognitive del fanciullo, per avviare alla capacità di esaminare scientificamente la realtà, di formulare ipotesi e verificare risultati. “ La matematica non è più intesa come un settore di studi limitato, ma nel pensiero matematico rientrano aspetti e concetti che sono propri del linguaggio, delle scienze, della logica, dell’analisi scientifica. Il valore del suo insegnamento è molto più ampio di un tempo, non più limitato alla risoluzione di problemi pratici, diviene un ponte tra una cultura umanistica ed una cultura tecnologica. In questo senso la matematica diviene una scienza creativa, progettuale e aperta, nella quale si opera per concetti, simboli, raffigurazioni, dove si considerano ipotesi, cause effetti, probabilità e non solo tecnica manipolatoria dei numeri …

Grazie agli studi di psicologia evolutiva, alla richiesta di educazione da parte delle famiglie e della società, alla necessità di migliorare la formazione e la preparazione culturale degli alunni, alla rinnovata attenzione dei matematici verso la didattica, dopo il 1960 nella scuola elementare iniziò un rinnovamento radicale per conseguire obiettivi formativi. Un rinnovamento faticoso, non solo per la metodologia ma soprattutto per il nuovo scopo dell’insegnamento, che talvolta registrò equivoci e conseguenze negative più dannose forse degli errori che si volevano correggere. Talvolta si continuò a privilegiare l’aspetto contenutistico a quello metodologico dell’insegnamento, proponendo il linguaggio matematico con netto anticipo rispetto alle capacità di comprensione e di uso, utilizzando a volte il materiale didattico non come mezzo ma fine a se stesso perdendo di vista la globalità di una corretta formazione matematica. Si parlava di didattica della nuova matematica invece che di nuova didattica della matematica” (da “il nuovo Maestri domani”- ed. Le Monnier) che deve accostare il bambino al pensiero matematico attraverso un approccio concreto e diversificato perché, partendo dall’esperienza passi alla sua rappresentazione per giungere alla formalizzazione.

Fondamentale è stato ed è l’insegnamento della logica , che consiste nell’uso sistematico ed organizzato di un pensiero preciso, oggettivo e chiaramente formulato sul piano del linguaggio. Scegliere accuratamente attributi verbali, dare prime definizioni, proporre confronti, esaminare cause ed effetti e loro interazioni, riflettere con ordine sull’esperienza per argomentare, congetturare e risolvere problemi, nella scuola primaria significa educare trasversalmente alla logica e gradualmente a pensare. In fondo dare ordine ai pensieri è il fine ultimo di tutta l’educazione intellettuale.

Da allora ci sono state altre riforme scolastiche e indicazioni per l’insegnamento nella scuola primaria. Dagli anni Novanta si è consolidata una didattica basata sull’acquisizione di competenze generali, cui si giunge attraverso abilità specifiche, sempre in un’ottica di formazione globale dell’alunno.

L’educazione è però la risultante di tante variabili, perché il bambino matura esperienze non solo a scuola, ma soprattutto nel contesto familiare e sociale in cui vive e col quale interagisce. Queste interazioni strutturano i suoi comportamenti, i modi di pensare, di percepire sé, gli altri e l’ambiente e concorrono al processo di crescita della sua personalità.

L’apprendere è un fenomeno naturale perché esiste un’innata curiosità nell’essere umano. I bambini imparano in modo inconsapevole facendo, giocando, sperimentando nel loro mondo. I ragazzi intelligenti imparano a prescindere dai “cattivi insegnanti” e per tutta la vita si continua ad apprendere, a cercare conoscenze anche se non soddisfano interessi prammatici.

Apprendere equivale a essere intellettualmente e affettivamente attivi ed è un continuum, un processo che connota l’esistenza di ciascuno e si integra nel proprio vissuto. L’insegnante deve motivare all’apprendimento, che richiede sforzo e cambiamento. Pensiamo a quanti cambiamenti fa e deve fare un bambino nell’arco dei suoi primi dieci anni di vita, e poi l’adolescente negli anni successivi. Il mutamento implica autovalutazione e autocritica, perché ciò che prima pareva certo diviene confutabile alla luce di nuove conoscenze e quindi necessita ripensamento e flessibilità, elasticità mentale e rassicurazione.

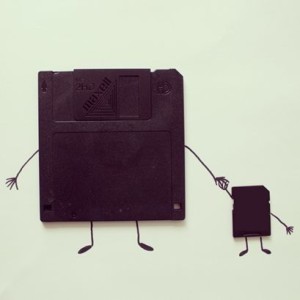

Quando un alunno si blocca e rinuncia ad apprendere, qualcosa si è incrinato, manca la curiosità, la spinta al nuovo, all’apertura. Cessa di ripensare e ripensarsi. Se non è motivato e sostenuto, si appiattisce, regredisce o rivolge la sua intelligenza laddove si sente gratificato ( il rischio è la devianza con esplosione di rabbia). L’intervento didattico personalizzato è una soluzione . L’allievo non è una macchina ove è possibile sostituire un pezzo rotto, o da rottamare. Ogni allievo ha una personalità , attitudini, interessi che lo rendono simile ma non uguale agli altri, e spesso il programma didattico e la metodologia vanno adattati a quelle diversità, per poter garantire un insegnamento efficace. Questo è un caposaldo della scuola dell’obbligo. Le scuole secondarie di secondo grado hanno un impianto metodologico-culturale diverso perchè l’ insegnamento efficace, che susciti interesse, motivazione all’apprendimento e successo scolastico è di fatto affidato alla buona volontà, alla sensibilità, alla formazione del singolo docente in quanto gli insegnanti tendono ad una valutazione selettiva e ad omogeneizzare la classe. Purtroppo però le statistiche sull’ abbandono e sulla dispersione scolastica dovrebbero indurre a riflettere sulle responsabilità individuali del docente e su quelle collegiali del Consiglio di Classe, sulla formazione psico-pedagogica degli insegnanti che molto probabilmente hanno svolto un percorso di studi più adatto alla ricerca che all’insegnamento. La professionalità docente si arricchisce e si cimenta con i ragazzi in difficoltà in quanto gli altri riescono ad apprendere comunque.

“Il successo e l’insuccesso scolastico dipendono almeno tanto dal carattere- e, per suo tramite dall’ambiente- quanto dall’intelligenza. Perchè è soprattutto certo che l’uomo è un’unità e che non si può mobilitarne l’intelligenza se non mobilitandolo nel suo intero.” (“Gli insuccessi scolastici” di André Le Gall).

La scuola può fare molto, nel bene ma anche nel male. L’insuccesso e le situazioni di disagio affettivo, sociale, culturale mettono alla prova e in alcuni casi stoppano, precludendo opportunità non solo di formazione ma anche di vita.

Come diceva Don Milani “La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde… A questo punto gli unici incompetenti di scuola siete voi che li perdete e non tornate a cercarli.”

( Don Milani-da scuola di Barbiana, Lettera ad una professoressa)

Articoli correlati:

Il fascino della matematica

Lo zero scappato

A volte mi spavento un po’ di me stessa. Ieri, pensando a un thread in un social network sulle nostre paure infantili, ho iniziato a scrivere un post ricordando ciò che successe in una mia classe quattro anni fa. Durante una conversazione, un bambino di sei anni mi chiese: “Maestra, cos’è la guerra?” Gli altri bambini iniziarono a ridere e a mimare sparatorie . Ebbi l’intuizione di tacere, perché in un primo momento pensai che scherzasse ma quando insistette, rivolto verso i compagni: “Embè, che ci avete da riiide? Cos’è la guerra?”, mi ha completamente spiazzata. Dovevo trovare le parole giuste per un bambino di sei anni, ma non volevo sporcarlo con una spiegazione del reale. Mentre i compagni provavano a rispondergli , ho cercato di ricordarmi cos’era per me la guerra quando ero piccola. In pochi flash di memoria ho visto draghi e cavalieri, streghe, magie, diavoli (grazie a quel catechismo terrorizzante di cui ci infarcivano), indiani e cowboy. La guerra dei buoni e dei cattivi, a volte necessaria, per il lieto fine della storia. Una guerra interpretata da eroi e antieroi, spesso tra incantesimi e magie.

A volte mi spavento un po’ di me stessa. Ieri, pensando a un thread in un social network sulle nostre paure infantili, ho iniziato a scrivere un post ricordando ciò che successe in una mia classe quattro anni fa. Durante una conversazione, un bambino di sei anni mi chiese: “Maestra, cos’è la guerra?” Gli altri bambini iniziarono a ridere e a mimare sparatorie . Ebbi l’intuizione di tacere, perché in un primo momento pensai che scherzasse ma quando insistette, rivolto verso i compagni: “Embè, che ci avete da riiide? Cos’è la guerra?”, mi ha completamente spiazzata. Dovevo trovare le parole giuste per un bambino di sei anni, ma non volevo sporcarlo con una spiegazione del reale. Mentre i compagni provavano a rispondergli , ho cercato di ricordarmi cos’era per me la guerra quando ero piccola. In pochi flash di memoria ho visto draghi e cavalieri, streghe, magie, diavoli (grazie a quel catechismo terrorizzante di cui ci infarcivano), indiani e cowboy. La guerra dei buoni e dei cattivi, a volte necessaria, per il lieto fine della storia. Una guerra interpretata da eroi e antieroi, spesso tra incantesimi e magie.

Follow

Follow